製造業ホームページの3つの課題と解決策|問い合わせを増やす方法

この記事で分かること

この記事では、製造業のホームページに多い3つの課題と、それぞれの課題が生まれる背景、そして具体的な解決策とすぐに取り組めるアクションをご紹介します。

この記事のポイント

- ⚡技術説明より「顧客の課題解決」を前面に:専門用語だけでは伝わらない。誰のどんな課題を解決できるかを明確にする。

- ⚡更新されないサイトは機会損失を生む:古い情報は信頼を損なう。月1回の小さな更新を習慣化する。

- ⚡問い合わせフォームは5項目以内に絞る:入力項目が多いと70%以上が離脱。最初は最低限の情報だけ求める。

はじめに

「ホームページはあるけど、問い合わせが来ない」

「リニューアルを検討しているが、何から手をつければいいか分からない」

製造業の経営者やWeb担当の方から、このような声をよく聞きます。

実は、製造業のホームページには共通する課題があります。この記事では、よくある3つの課題と、その解決策を具体的に解説します。

製造業のホームページ、こんなお悩みありませんか?

ホームページはあるが問い合わせがほとんど来ない、アクセス数は一定あるのに成果に繋がらない、リニューアルを検討しているが何を改善すべきか分からない、競合他社のサイトと比べて見劣りする気がする…。

このような悩みを抱えている製造業の方は少なくありません。実は、これらの悩みには共通する原因があります。

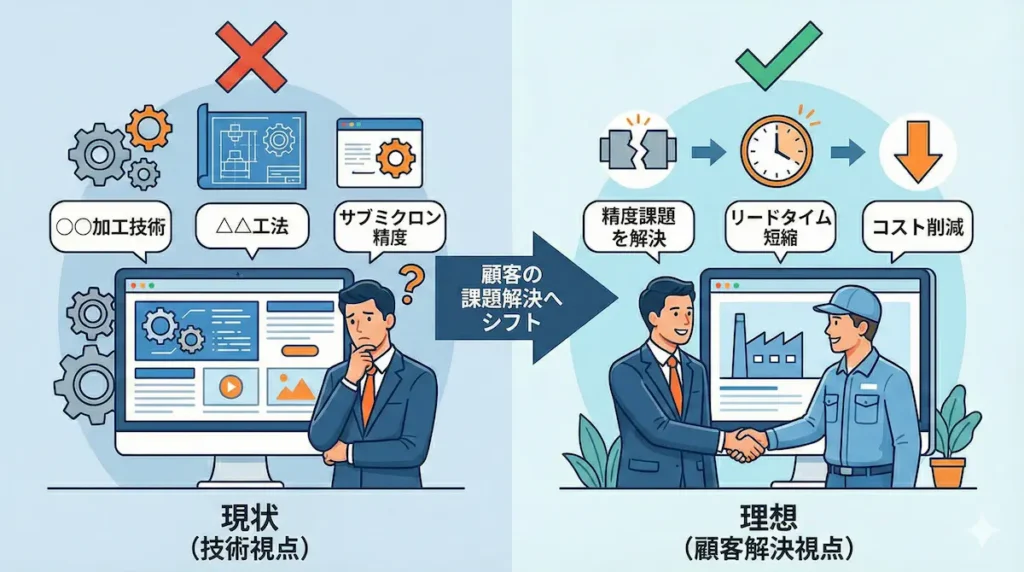

課題1:技術訴求がメインで、顧客目線のメリットが伝わらない

よくあるパターン

製造業のホームページを見ると、トップページに「〇〇加工技術」や「△△工法」といった専門用語が並んでいることがよくあります。技術の詳細説明は丁寧に書かれているものの、それで結局何ができるのかが分かりません。研究者や技術者向けなのか、発注を検討している経営者向けなのか、誰に向けた情報なのかも曖昧です。

技術力をアピールしたい気持ちは分かります。しかし、訪問者の多くは専門家ではありません。

なぜこうなるのか?

製造業では「技術力 = 会社の強み」という認識が強く、ホームページでも技術を前面に出したくなります。

しかし、内部の人には当たり前の技術用語でも、外部の人には全く伝わりません。特に、発注を検討する経営者や購買担当者は、技術の詳細よりも「自社の課題を解決できるか」を知りたがっています。

実際の影響

私が大手化学メーカーで働いていた頃、取引先や競合他社のホームページを見る機会がありました。技術的にはすごそうな内容が書かれているのですが、「結局、自分たちの課題にどう役立つのか」が分からず、問い合わせを躊躇したことが何度もあります。

Web業界に転身してからも、クライアントから「技術はアピールしているのに反応がない」という相談を頻繁に受けます。

解決策

ユーザー視点での情報整理

技術訴求そのものは悪いことではありません。大切なのは、技術を「顧客の課題解決」という文脈で伝えることです。

たとえば、単に「高精度〇〇加工技術」と書くのではなく、「微細部品の加工精度でお困りの方へ。当社の〇〇技術で±0.001mmの精度を実現できます」と、誰のどんな課題を解決できるかを明確にします。

また、業種別・用途別の事例紹介も効果的です。自動車部品メーカー向けの事例、医療機器メーカー向けの事例など、訪問者が「これは自分たちの課題だ」と感じられる情報を用意しましょう。

技術用語を使う場合は、必ず補足説明を添えてください。専門用語の後に簡単な説明を加えたり、図解やイラストで視覚的に説明したりすることで、専門外の人にも伝わりやすくなります。

すぐにできること

- トップページに「〇〇でお困りの方へ」という切り口を追加

- 技術紹介ページに「この技術で解決できること」を追記

- 導入事例を3件掲載(業種、課題、解決策、成果を簡潔に)

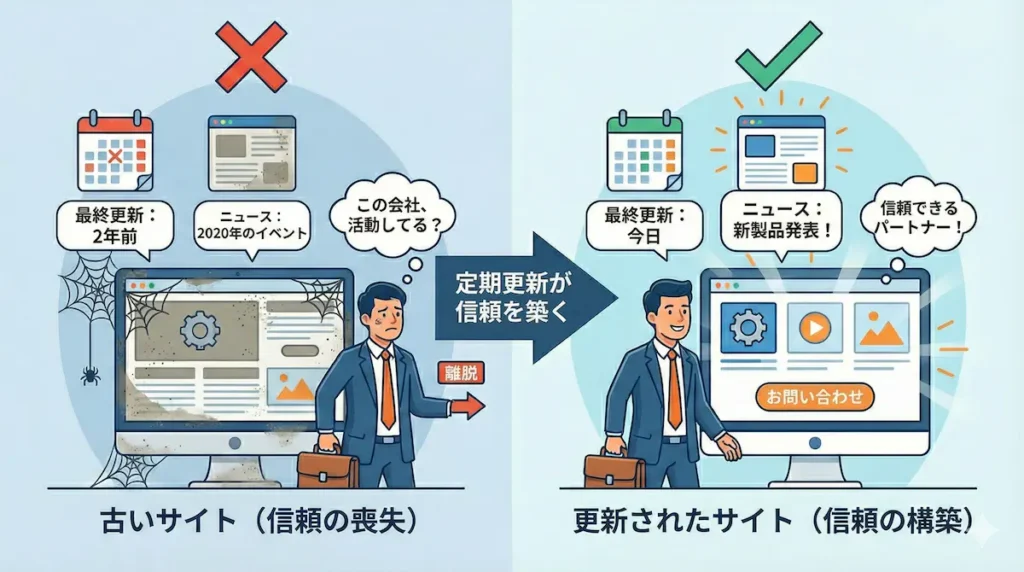

課題2:情報が更新されず、信頼感を損なっている

よくあるパターン

製造業のホームページでよく見かけるのが、情報の更新が止まっているサイトです。「新着情報」の最新が2年前だったり、製品ラインナップが古いまま(すでに製造終了した製品が掲載されている)だったり、採用情報が「2020年度新卒募集」のままだったり。社長挨拶の写真が前社長のままというケースもあります。

一見些細なことに思えますが、これが大きな問題を引き起こします。

なぜこうなるのか?

情報が更新されない理由は、大きく分けて技術面と運用面の2つがあります。

技術面では、更新方法が複雑で専門業者への依頼が必要だったり、CMSが使いにくい、または古かったり、更新担当者が操作方法を理解していなかったりします。

運用面では、Web担当者が不在または兼任で手が回らなかったり、「ホームページは作ったら終わり」という認識があったり、更新の優先度が低く後回しになったりします。

実際の影響

私が化学メーカーで働いていた頃、新しい取引先を探す際に必ず相手企業のホームページをチェックしていました。その時、情報が明らかに古いサイトや、更新されていないサイトを見ると「この会社、本当に営業しているのか?」「経営が厳しいのでは?」と不安になり、問い合わせを避けることがありました。

情報が古いホームページは、「この会社は信頼できない」という印象を与えてしまいます。実際、これは機会損失に直結しています。せっかく訪問してくれた見込み顧客を、古い情報が理由に逃しているのです。

解決策

技術面の改善

更新しやすい仕組みを作ることが第一歩です。WordPressなど、直感的に操作できるCMSを導入すれば、専門知識がなくても更新できます。また、更新手順を図解で説明したマニュアルを整備しておくと、担当者が変わっても対応できます。

全ページを一気に更新する必要はありません。新着情報だけでも定期更新できる体制を作ることから始めましょう。

運用面の改善

更新を習慣化するために、ルールを決めることが重要です。たとえば、毎月第1営業日に新着情報を更新する、四半期ごとに製品情報を見直すといった具体的なルールを設定します。

担当者を明確にすることも大切です。「みんなでやる」は「誰もやらない」になりがちなので、責任者を1名決めましょう。

自社だけで運用が難しい場合は、外部に運用サポートを依頼するのも一つの手です。月額数万円から対応可能なサービスもあります。

すぐにできること

- 古い情報を一旦削除または非表示に(2年以上前の新着情報は削除、「準備中」のページも非表示に)

- 「更新日」を表示して、生きているサイトという印象を与える

- 月1回の更新を習慣化(小さなことでもOK。社内イベントや展示会出展情報など)

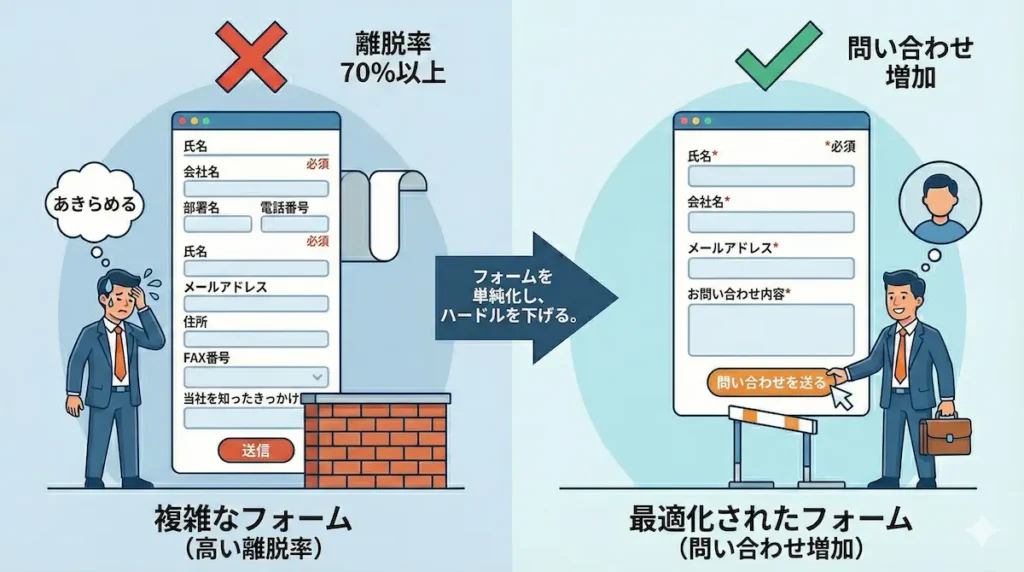

課題3:問い合わせフォームのハードルが高い

よくあるパターン

ホームページはあっても、問い合わせに繋がらない。その原因の1つが、問い合わせフォームのハードルの高さです。

入力項目が10個以上あったり、添付ファイル欄が大量にあるのに何を添付すべきか説明がなかったり、必須項目の明示がなく送信ボタンを押して初めてエラーで気づいたり。あるいは、電話番号とメールアドレスだけが記載されていて、フォーム自体がないケースもあります。

「詳しい情報を最初から知りたい」という気持ちは分かります。しかし、ハードルを上げすぎると、問い合わせ自体が来なくなります。

なぜこうなるのか?

問い合わせフォームが複雑になる理由として、「本気の人だけ問い合わせてほしい」という意識や、「後でヒアリングする手間を省きたい」という内部都合、UI/UX設計への配慮不足などが挙げられます。

しかし、訪問者の立場では「まずは気軽に相談したい」と考えています。最初から詳細を求めると、途中で離脱されてしまいます。

実際の影響

Web業界に転身してから、クライアントのフォームを分析する機会が増えました。ある製造業クライアントのフォームは、添付ファイル欄が5つもあるのに、何をどんな観点で添付すべきか注釈がありませんでした。また、必須項目に必須であることが明示されておらず、すべて入力して送信ボタンを押して初めて「〇〇は必須です」とエラーが出る仕様でした。

実際にこのフォームの入力完了率を調べたところ、途中離脱率が70%以上でした。せっかく興味を持ってくれた見込み顧客の7割を、フォームの使いにくさで逃していたのです。

解決策

フォームの最適化

入力ハードルを下げることが重要です。入力項目は会社名、お名前、メールアドレス、お問い合わせ内容の4つに絞り、電話番号は任意にするなど、必要最低限の5項目以内に抑えましょう。

必須項目には「*」マークと「必須」の文字を明確に表示し、任意項目には「任意」と明記します。添付ファイル欄を設ける場合は、「図面や仕様書があれば添付してください(任意)」のように、何を添付すべきか説明を添えてください。

また、入力中に「メールアドレスの形式が正しくありません」といったリアルタイムバリデーションを表示すると、送信後のエラーによる離脱を防げます。

段階的なアプローチ

すべての情報を最初から求める必要はありません。まずは簡単なフォームで問い合わせのハードルを下げ、メールや電話で必要な情報を丁寧にヒアリングする段階的なアプローチの方が、結果的に問い合わせ数は増えます。

すぐにできること

- 入力項目を見直し、半分に減らす(「本当に最初から必要か?」を基準に判断)

- 必須項目に「*」マークと「必須」表示を追加

- 入力例を添える(例:「新製品の加工についてご相談したいです」など、何を書けばいいか迷わせない)

まとめ: 製造業のホームページ、3つの課題と解決策

製造業のホームページでよくある課題は、次の3つです。

技術訴求がメインになっているなら、ユーザー視点での情報整理を心がけてください。「何ができるか」ではなく「誰のどんな課題を解決できるか」を明確にすることが大切です。

情報が古い場合は、更新しやすい仕組みと運用ルールを整えましょう。更新されないサイトは信頼を損ないます。

問い合わせハードルが高いなら、フォームの最適化に取り組んでください。入力項目は最低限に抑え、段階的なアプローチで問い合わせしやすい環境を作りましょう。

これらは、技術面・運用面・UI/UX面の改善で解決できます。まずは「すぐにできること」から始めてみてください。小さな改善の積み重ねが、問い合わせ増加に繋がります。

製造業のホームページでお困りの方へ

私は大手化学メーカーで7年間研究開発に従事した後、Web業界に転身しました。

「発注する側」の視点と「制作する側」の視点、両方を持っているからこそ、製造業特有の課題や技術の伝え方をサポートできます。

ホームページの第一印象チェック、改善ポイントのご提案、競合サイトとの比較など、お気軽にお問い合わせください。